(來源:MIT News)

擴散模型(如 OpenAI 的 DALL-E)正日益成為設計構思的得力助手。人類只需輸入指令,這些系統就能生成圖像、制作視頻或優化設計圖紙,帶來意想不到的創新方案。但你是否知道,生成式人工智能(GenAI)在機器人制造領域也取得了突破性進展?最新基于擴散模型的技術已能從頭構建機器人結構及其控制系統。無論是否接收用戶指令,這些模型都能自主生成新設計,并在仿真環境中完成評估后投入制造。

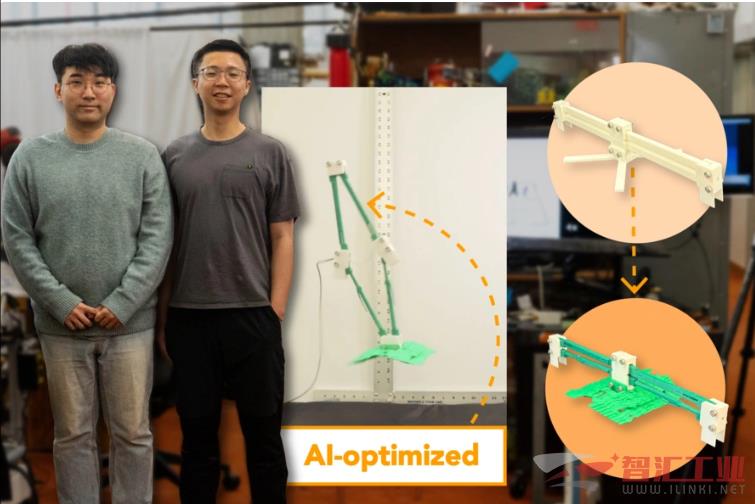

近日,麻省理工學院計算機科學與人工智能實驗室(CSAIL)發布了兩個新機器人項目成果,這兩個項目利用人工智能來改進和加速機器人設計。成果已在 2025 年國際機器人與自動化大會上發表。

用戶只需提供機器人 3D 模型草稿并標注需要改進的部件尺寸,GenAI 便會自動生成這些部位的最優形態,并通過仿真測試方案。當系統確定最佳設計后,可直接保存文件并用 3D 打印機一次成型制造出功能完備的機器人,無需后期調整。

據該團隊稱,這項研究可以幫助大幅減少工程師在機器人開發中面臨的典型反復試驗過程,使設計更快地進入原型階段。

優化機器人彈跳及足部設計

這項技術最引人注目的應用案例是微型彈跳機器人的研發。麻省理工學院的研究人員對比了兩個版本:完全由人工設計的原型機與經擴散模型優化的改進版。盡管兩者采用相同塑料材質(PLA)和基礎結構,但經過 AI 優化的版本彈跳高度提升了 41%——達到約 2 英尺(約 61 厘米)。

性能提升的奧秘在于:AI 建議將原本筆直的塊狀關節結構改為曲線設計。這種精妙的形態調整使機器人能更高效地儲存和釋放能量,同時保持結構強度。

研發過程中,AI 以初始設計為起點,經過 5 輪迭代生成 500 種形態變體,最終確定了一個外形奇特但彈跳效率顯著提升的優化方案。該設計經等比縮放后通過 3D 打印制成實體進行實測。實物測試證實,這種獨特結構確實顯著提升了機器人的彈跳性能。

項目共同負責人、CSAIL 博士后 Byungchul Kim 指出,擴散模型的優勢在于能發現突破常規的優化方案:“我們原計劃通過極致減薄連接部件來減輕重量以提升彈跳高度。但傳統 3D 打印材料的力學特性會導致過薄結構易損。擴散模型卻提出了創新方案——通過特殊形態設計使機器人在起跳前儲存更多能量,同時避免連接件過度纖薄。這種創造性方案讓我們對機器物理原理有了新認知。”

彈跳僅是基礎能力,安全著陸同樣關鍵。研究團隊再次啟用生成式 AI 設計機器人足部,經過多輪模擬測試后選定最優方案。結果顯示:改進版機器人跌落概率比標準版降低 84%。這種在垂直彈跳與平衡性上的雙重提升,印證了生成式 AI 可同步優化機器人性能與可靠性。

該突破不僅適用于彈跳機器人,對所有需要敏捷性與精確性的機器人系統都具有重要價值。例如制造業或家用機器人公司可采用類似技術優化原型設計,大幅節省工程師傳統迭代修改所需的時間成本。

彈跳背后的平衡藝術

為實現機器人的高彈跳與穩著陸雙重目標,研究團隊開創性地在兩項性能指標間建立了精妙平衡。他們將跳躍高度與著陸成功率量化為數值參數,通過系統訓練找到兩個嵌入向量之間的最佳平衡點,從而構建出最優三維結構。

研究人員指出,雖然當前 AI 設計的機器人已超越人工版本,但其性能仍有巨大提升空間。本次迭代受限于 3D 打印材料的特性,若采用更輕量化材料,未來版本將實現更高彈跳高度。

項目共同負責人、MIT CSAIL 博士生 Johnson Wang 表示:“這項研究是生成式 AI 輔助機器人設計的起點。我們計劃拓展更靈活的設計目標,比如直接用自然語言指令讓擴散模型生成能抓取咖啡杯或操作電鉆的機器人。”

Kim 補充道,擴散模型還能優化關節設計并創新連接方式,有望進一步提升彈跳性能。團隊正在探索增加電機數量以控制彈跳方向,從而增強著陸穩定性。

在水下滑翔機器人研發中,研究團隊與威斯康星大學麥迪遜分校展開合作,通過測試多種流體力學外形,最終開發出用于環境監測與數據采集的機器人。

團隊向 AI 模型輸入了 20 余種“海洋探索形態”——包括潛艇、鯨類、蝠鲼和鯊魚等生物外形。該系統最終生成兩種滑翔器設計方案:雙翼式(類似飛機造型)與四翼式(仿照四鰭平尾魚的流體結構)。這種方法創造出了非常規但更高效的滑翔模型。

當前采用標準 3D 打印塑料材料,研究人員相信,未來使用更輕更強的材料可進一步提升性能。通過生成式 AI 與仿真技術的融合,機器人不僅更智能,更使整個建造過程變得更快速、更直觀、更高效。從工廠車間到未來家居,這項突破或將成為機器人設計與制造的重要轉折點。

原文鏈接:

https://news.mit.edu/2025/using-generative-ai-help-robots-jump-higher-land-safely-0627

(審核編輯: 光光)

分享