同一周內,中國機器人上演冰與火之歌——在無錫威孚高科的車間里,全尺寸工業人形機器人“艾德”正扛著6公斤貨物在工廠里疾馳;另一邊在1800公里外的雄安新區里,成功實施了全球首次機器人低軌道衛星(LEO)遠程手術。工業和醫療兩大高壁壘領域,同時迎來了機器人場景落地關鍵突破。

工業線:輕量化關節撬動萬噸產能

目前,人形機器人若想普遍應用于車間物流還需面對靈活性、負載能力、穩定性這三大挑戰。

傳統諧波減速器因漸開線齒形設計,關節體積臃腫,承載力不足,導致機器人動作笨重、負載受限。多數人形機器人的機械手僅僅只能執行單一抓取,無法適應分揀、掃碼等精細任務。車間物流里日均16公里的搬運里程要求機器人兼具速度與抗震性,而雙足步態機器人容易重心偏移,輪式底盤又很難跨越障礙。

為攻克這些難點,讓人形機器人勝任車間物流任務成為一名合格“車間工友”,江南大學智能制造學院教授張秋菊團隊攜手無錫蔚瀚智能科技有限公司、無錫威孚高科技集團股份有限公司自主研發的雙臂輪腿式人形機器人“艾德”。

“艾德”采用的是雙曲線齒形關節模組,使其關節小型化和輕量化。區別于傳統諧波減速器的漸開線齒形設計,雙曲線齒形的諧波關節模組體積僅是普通齒形的30%。這不僅使人形機器人的關節運動能力和負載性能提升,也使其能更好地適應工廠車間里高扭矩、高精度的工作條件。

根據研究人員介紹,“艾德”裝配的6電缸驅動的五指靈巧手,具有6個主動自由度和9個被動自由度,每根手指都有獨立電缸驅動。雙臂抓取力達到6公斤以上,不僅可以輕松抓起重物,而且還能進行類人五指靈活實現握拳、豎掌、捏取等動作進行分揀物流的不同貨物。

為了保證“艾德”在車間穩定工作,保持續航,團隊調整了底盤結構,應用電源管理技術,搭載了一臺48伏特鋰電池。解決了加減速振動和重心偏移問題,也確保了“艾德”在額定狀態下持續工作超5小時。

醫療線:衛星手術車破解資源荒

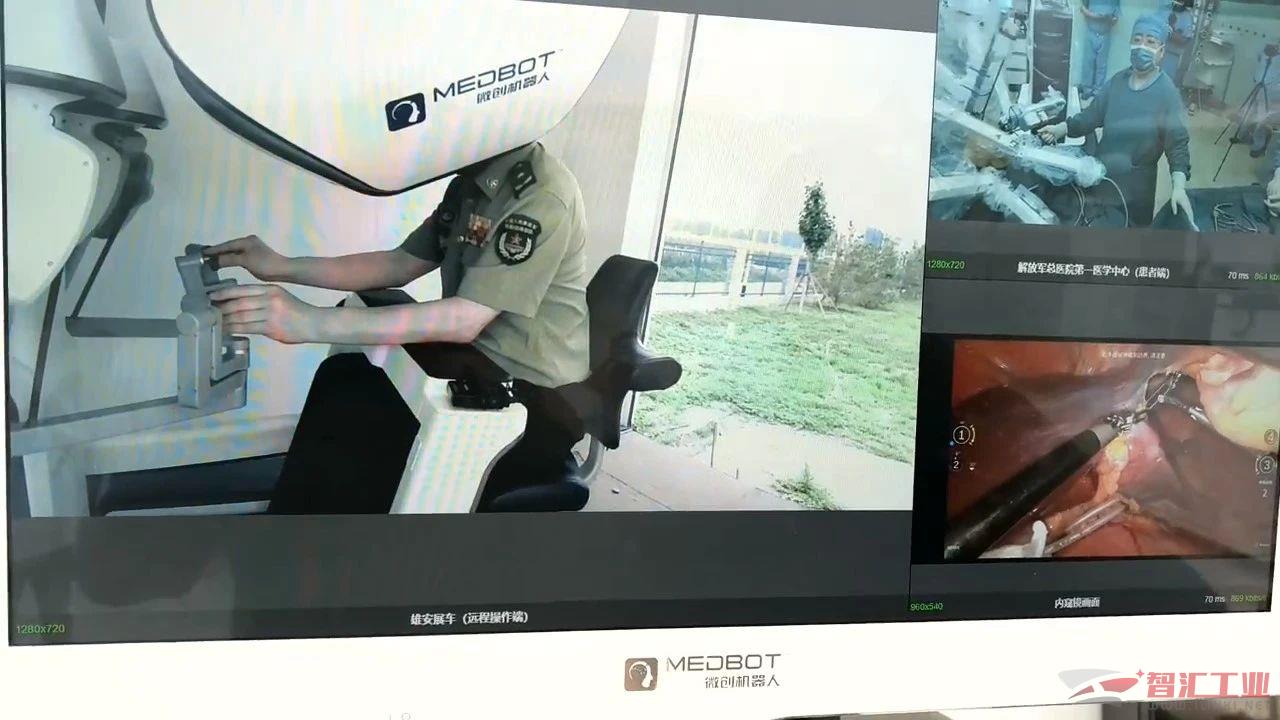

2025年7月2日至3日,當劉榮教授在雄安新區按下手術啟動鍵時,指令通過低軌衛星直達車載機器人。在本次手術中,劉榮教授分別用時16分鐘和72分鐘(均為主從時長)完成兩例肝臟腫瘤切除,術中無肉眼出血。

本次低軌衛星遠程手術的成功實施,標準著圖邁機器人成為目前全球第一且唯一以專線、5G網絡、常規網絡、高軌衛星、低軌衛星等不同通訊方式,實現多科室高難度復雜遠程手術全覆蓋,并獲遠程商業化臨床上市批準的手術機器人。

這輛搭載圖邁機器人的移動平臺,標志著中國突破“天地協同手術”最后關卡——即使地面基站全毀,僅靠衛星仍可實施復雜手術。

此次低軌手術的成功,是2024年12月全球首次高軌衛星(地球同步軌道,約3.6萬公里高度)遠程手術基礎上的又一次重大飛躍。相較于高軌衛星,低軌衛星(軌道高度200-2000公里)傳輸路徑損耗更低,能將時延有效降低至15-100毫秒,具備更低延時、更高傳輸速率、更廣覆蓋的優勢。中國正積極推進“千帆星座”等低軌衛星互聯網計劃,目標覆蓋全球,特別是“一帶一路”及偏遠地區。

劉榮教授強調,低軌衛星技術的意義遠超速度提升,其帶來的無地域限制、抗災能力強、響應速度快的全面覆蓋能力是革命性的。結合圖邁車載移動平臺的機動性,“空天地協同”的遠程手術新模式已然成型。

政策加速場景開放

宜賓市7月4日宣布采購百臺工業機器人進駐白酒生產線,同步在蜀南竹海部署人形服務機器人;幾乎同時,寧波六院啟動顯微機器人全省臨床推廣。地方政府正以“開放場景”代替“直接補貼”,推動技術從實驗室沖向市場最前線。

從太空到車間,機器人正撕掉“炫技”標簽。正如微創機器人總裁何超所言:“當技術能扛鋼錠、救人命時,工業4.0才真正有了體溫。”

(審核編輯: 光光)

分享